Adam Werbach “Strategy for sustainability -A business manifesto-” Harvard Business Press

約1年前にアメリカで出版され、2009年のベストセラーの一冊としても選ばれた、

CSRやサステイナビリティの世界では有名な本です。

著者は、Adam Werbach氏(出版当時36歳)。

彼は「環境活動家」として注目されていますが、

その活動は彼が高校生だった18歳のときからすでに始まっています。

彼は、アメリカ最大級の環境団体シエラ・クラブの学生組織「シエラ学生連合」を

18歳で立ち上げ、ブラウン大学在学中の21歳のときに、

カリフォルニア州の2つの国立公園を保護する法律の制定に貢献、

23歳で、シエラ・クラブのトップに最年少で就任します。

その後、環境活動家として、名を馳せた後、

2008年、35歳でSaatch and Saatch SのグローバルCEOのポジションに

就きました。

この本の中でも紹介されていますが、アクティブな環境活動家だった彼は、

途中でスタンスを大きく変更しています。

環境活動家というと、同時に「攻撃的」「厄介者」「環境信奉者」というイメージも、

抱かれがちですが、彼は2004年に「環境活動家の死」という講演を行い、

これらの性格を変更。かわりに、

「大手企業との連携」「環境のみではない社会・経済を含めた全体の目標設定」

を強調するようになりました。

この講演は、環境活動家の従来のやり方を否定するもので、大きな論争を呼びました。

しかし、こうして彼は、リスクを顧みずに新たなやり方を説いていきました。

彼のこの変化の発端は、ニューオリンズに多大な被害を及ぼした巨大台風、

カトリーナの経験でした。

当時、彼をはじめとした環境活動家は、

ニューオリンズ周辺の干潟の保護に積極的に活動をしていましたが、

自然保護の目的は果たせても、カトリーナの前にその干潟は保水地として

十分に機能せず、結果的にニューオリンズの街は壊滅してしまいました。

そこで彼は、環境のみを重視するやり方に疑問を抱くようになり、

社会、環境、経済、文化を含む包括的な持続可能性を重視するようになりました。

現在、小売世界最大手のウォルマートは、持続可能性に関する取り組みを

先導している企業としても注目されていますが、

このウォルマートに対して、持続可能性の必要性や、

持続可能性を重視した企業経営戦略の策定方法をアドバイスしていったのが、

このAdam氏です。

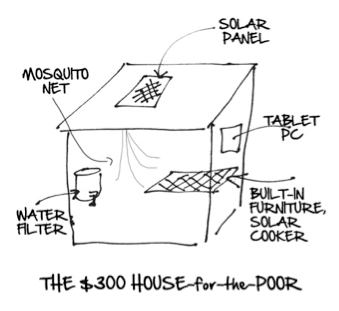

Adam氏はこの著書”Strategy for sustainability”の中で、

持続可能性を重視した企業経営戦略の必要性を、以下のように説明します。

(日本語訳は当ブログ著者による)

持続可能性のための経営戦略を開発し遂行することは、急速に世界が

変化する今日、企業の生き残りにとって非常に重要になっている。

不十分な干潟に巨大な台風がやってくるかもしれないし、どんどん

資源は限られてきている。明日にはもっと大きな変化がやってくる

かもしれない。

この本の中で言う持続可能性とは、PR(CSRレポートを作ること)や

エコ商品開発や、地球を救うための取組に時折理解を示すことより

もっと大きいことを意味している。持続可能性とは、もっと包括的に

想像、遂行されるもので、コストを減らす利益戦略であり、新たな

顧客を獲得するためのトップレベル戦略であり、従業員、顧客、

地域社会を獲得、維持、開発するための人材戦略だ。

Adam氏の経営戦略策定フレームワークは、初めにSTaRと名付けられた、

「社会」「テクノロジー」「資源」の予想される変化が、どのように自社経営に

大きな影響を与えていくかを把握していくことから始まります。

次に、North Star goalと名付けられた、5~15年をかけて実現していく

中長期的なゴールを、できる限り数値として設定します。

そして、そのゴールを実現するために、

「情報の透明性の向上」「従業員の巻き込み」「外部ネットワークの構築」

の3つ(TENサイクルと名付けられています)を粘り強く行います。

特に、North Star goalで定めるような壮大なテーマには、

自社だけでは実現できないものが多く、業界全体や、外部の協力団体、

サプライヤーや政府組織などとネットワークを構築していくことが、

大きなカギとなります。

200ページの本の中では、具体的にこれらを導入している、

アメリカの大手企業の事例が細かく紹介されています。

実際に先日サンフランシスコの企業をいくつか訪問した際にも、

このAdam氏の考え方と同様の話を耳にすることが多く、

サンフランシスコやシリコンバレーの中では定着しつつあるという実感を

僕自身も持っています。

今、CSRや持続可能性という概念は、企業経営に大きな変化をもたらしつつあります。

その大きな流れをつかむ中で、この本はとても視界を読者に与えてくれています。