今日、日本におけるCSRやサステイナビリティに対して、

以下のようにとらえる方が数多くいらっしゃいます。

「企業利益を、社会貢献として社会に還元するためのコスト」

「途上国や環境分野に対する支援のためのコスト」

「ブランドイメージをあげるためのコスト」

特に、好景気下で、企業利益が増加しているときは、CSRが強調されますが、

不景気になると、CSR予算がカットされることも多く、

CSR活動そのものの持続可能性が疑われることがよくあります。

また、NPOというと、

「補助金や寄付金に依存する慈善活動」

「専門的スキルやマネジメント力に欠け、継続性に難あり」

と、特にビジネスパーソンの中に、NPOという存在そのものに

懐疑的な方が多くいらっしゃいます。

しかし、上記とは異なる考え方をし、

積極的にCSRやサステイナビリティに取り組むムーブメントが、

サンフランシスコの企業やNPOを中心に巻き起こってきています。

先週、学校の特別プログラムに参加し、サンフランシスコとシリコンバレーに本部を置く、

8つの企業・NPOを実際に訪問することができました。

1. As you sow: 社会的責任投資(SRI)を手掛けているNPO

2. GAP: 世界有数のアパレルメーカーのCSR関連部門

3. BSR: サステイナビリティ構築コンサルティングをしているNPO

4. SAP: ITベンダーの世界大手のCSR関連部門

5. IDEO: デザインコンサルティング会社

6. Taproot Foundation: プロボノサービスを提供しているNPO

7. TechSoup: IT商品を格安で世界のNPOに提供しているNPO

8. Clorox: 消費財メーカー大手のCSR関連部門

この中で、純粋なバックオフィス機能として

CSRやサステイナビリティに関わっているのは、GAPのみ。

その他の企業やNPOは、

CSRやサステイナビリティの分野を事業として営み、売上と利益をあげています。

1. As you sow: 企業に対するSRI商品やアドバイザリーサービスの販売

3. BSR: 企業に対するサステイナビリティ向上コンサルティングサービスの販売

4. SAP: 企業に対するCSR・サステイナビリティ支援システムの販売

5. IDEO: 企業に対するデザインコンサルティングサービスの販売

6. Taproot Foundation: NPOに対する事業コンサルティング・プロボノサービスの販売

7. TechSoup: NPOに対するIT商品の格安販売

8. Clorox: エコ商品「Green Works」の販売

彼らに共通するCSRやサステイナビリティに関する考え方は、

・企業CSR部門はCSRの目的を、社会貢献だけではなく、企業利益の向上ととらえている

・訪問したNPOはみんな収益源がきっちりしていて補助金や寄付金に頼っていない

・有名コンサル企業出身の人たちが実際のNPOの現場で活動している

・NPOには企業経営と同様のスタンスが必要だとみんな思っている

というもの。

CSRやサステイナビリティを、何か神聖なものとして特別扱いすることはなく、

社会のニーズに対する「新たなビジネス・市場」として、捉えています。

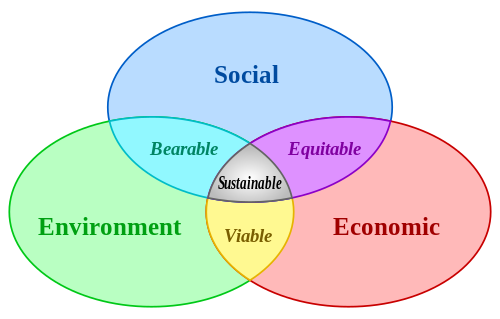

さらに、CSRの範囲も、従来は「環境」だけにフォーカスされていたものが、

最近では、社会・環境・ガバナンス・人権(SEG+HR)全体に及んできています。

企業をCSRに駆り立てる動機は何なのでしょうか。

訪問した企業からは、以下のような共通する思惑がみえてきました。

・エコに対する関心の高い層に対する新市場からの売上増

・企業・商品ブランド向上によるプレミアムマージンの獲得

・エネルギーや原材料効率を改善することでのコスト削減

・地域社会との共存を実現することでの原材料の安定供給の実現

・従業員満足度を高めることでの人的関連費の削減

・労働環境改善による製品の質の向上

・訴訟、罰金、ボイコットなど利益減を招くリスクの低減

このように、CSRやサステイナビリティを、企業利益に貢献するものととらえており、

投資対効果の測定も行われています。

そして、企業が利益向上のためにCSRを推進したいというニーズに対応し、

他の企業やNPOがサービスを販売し、市場が形成されているという構造です。

もちろん、ビジネスを継続させるために、それぞれのプレーヤーは、

「より少ない投資でより大きな成果をあげる」ためのイノベーションに取り組んでいます。

一方で、各プレーヤーが抱える課題は大きく2点です。

①CSR活動が果たす財務パフォーマンスへの影響測定の可視化、精緻化

②オペレーションレベルでのモニタリング・効果測定の向上

この課題をニーズと捉え、SAPがいち早く事業として取り組み始めています。

従来、「コストセンター」として見られてきたCSRやサステイナビリティ活動は、

現在、その姿を大きく変えつつあります。